Leggere la musica: intervista a Caterina Denti

«Spesso si pensa che un musicista fruisca di uno spartito come fosse un libro, cioè apre ed esegue. Magari fosse così! Invece è necessario studiare, trovare l’interpretazione, ripetere, riprovare.»

“Leggere” è una serie di interviste dedicate alla lettura. Parlo con persone che leggono come parte del loro lavoro per conoscere le loro abitudini e tecniche. Arriva ogni prima domenica del mese ed è un ramo di Alternate Takes, la mia newsletter.

In questo appuntamento incontriamo Caterina Denti: maestra collaboratrice di palcoscenico del Teatro alla Scala, acuta, riflessiva, profonda e riservata, ho la fortuna di poterla chiamare amica da quando avevo 12 anni. Sono onorata ed entusiasta di farvi conoscere alcuni aspetti del suo lavoro, e del suo rapporto con la lettura legato alla musica.

Ciao Caterina, mi racconti di te?

Ciao! Sono una maestra collaboratrice di palcoscenico del Teatro alla Scala. Per spiegare questo strano lavoro parto dicendo che ho una formazione musicale, sono diplomata in pianoforte, ma subito dopo ho lasciato lo studio solistico per specializzarmi nell’opera lirica, focalizzandomi sulla conoscenza del vasto repertorio operistico, sulla preparazione dei cantanti ed in generale sulla realizzazione di uno spettacolo lirico. Il palcoscenico è un luogo incantato (a volte stregato) e ho finito per amare di più la parte scenotecnica dello spettacolo, così ho fatto un periodo da direttrice di scena, mestiere duro ma meraviglioso che coordina lo staff artistico (cantanti, coro, orchestra..) e quello tecnico (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, ecc..) dove quindi è necessario sapersi relazionare in modi diversi perché diverse sono le esigenze.

Quanto è importante la lettura nelle tue giornate?

La mia amatissima prof di lettere lo diceva sempre a noi disgraziati di quinta ginnasio: “leggete ora perché poi sarà sempre più difficile”. Quella coscienza di Zeno mi pesava così tanto quell’estate, adesso nutro il desiderio di ripartire proprio dai classici. Per rispondere alla domanda dico che la lettura è importantissima proprio perché riesco a distillarla e goderne nei momenti liberi.

Come scegli le tue letture? Quali criteri usi?

Ultimamente il mio criterio è fidarmi di chi mi consiglia un titolo. Non voglio sapere quasi nulla, voglio lasciarmi stupire.

Che tipo di testi leggi più spesso?

In questa fase della mia vita – in cui una marmocchia di un anno riempie le mie giornate – leggo tanta saggistica sulla pedagogia, ma ho anche lavorato a un’opera di Wagner, Siegfried, che per essere apprezzata richiede uno studio a monte sulla genesi della composizione, sulle scelte musicali e di testo, ed allora ho accompagnato il periodo di prove con un libro in particolare, meraviglioso, che mi ha fatto da guida all’ascolto: L’anello di Wagner, di Giorgio Pestelli. (Non è necessario essere musicisti per apprezzarlo, e chi ama Il Signore degli Anelli potrà scovarci degli spunti interessanti.)

Hai un metodo di lettura specifico legato alla tua professione?

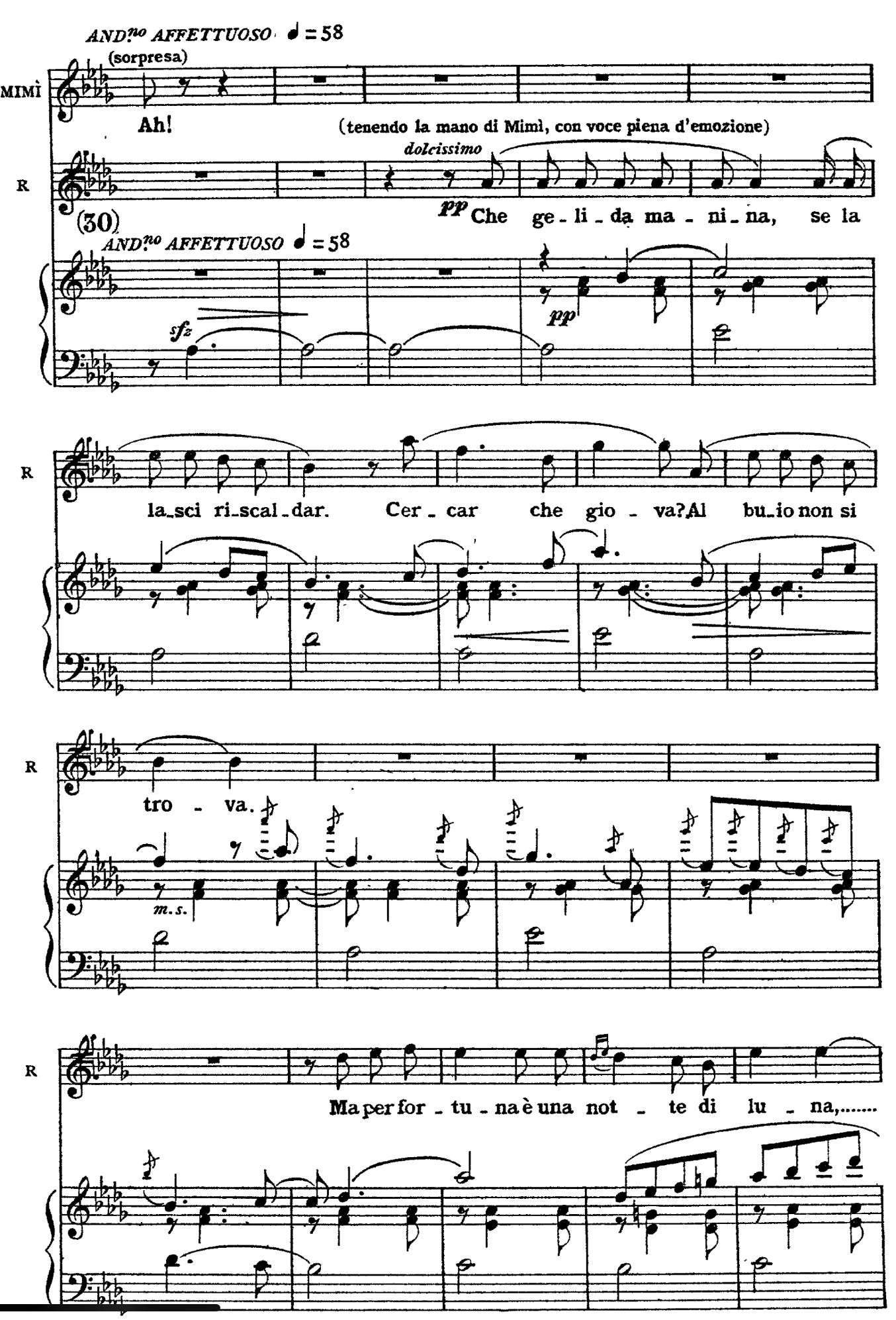

Finora ho parlato della lettura “classica”, ma da adesso le mie risposte si devono sdoppiare: la mia professione richiede chiaramente la lettura di uno spartito musicale.

Spesso però si pensa che un musicista fruisca di uno spartito come fosse un libro, cioè apre ed esegue. Magari fosse così! Invece è necessario studiare, trovare l’interpretazione, ripetere, riprovare. È più come il copione di un attore. Ecco, se si intende quel tipo di lettura, il metodo è: ripetere, ripetere, ripetere. Si prova fino al giorno della prima recita, o del concerto, al fine di rendere tutto “quasi” automatico, quasi imparato a memoria.

Se si intende invece la lettura del libro o della pièce da cui il compositore ha tratto l’opera – cosa che capita praticamente ogni volta – allora lo faccio solo per mio gusto personale, e cerco di tenere il libro in consultazione, per apprezzare le differenze e le somiglianze.

Su che strumenti leggi in genere? Perché li preferisci?

I libri: leggo su qualsiasi strumento: Kindle, libri su iPad, libri cartacei, audiolibri. Non so dire cosa preferisco, a seconda del momento preferisco uno degli strumenti e questo mi fa procedere nella lettura. Basta che funzioni, insomma.

Gli spartiti: leggo prevalentemente su iPad, in formato digitale. Uno spartito d’opera cartaceo è un bel peso da portarsi appresso, in formato digitale ci si può permettere di avere una libreria enorme sempre a portata di mano.

(Certo, uno dei peggiori incubi del musicista moderno è che l’iPad smetta di funzionare proprio a due minuti dall’inizio del concerto, e allora i nostalgici dello spartito cartaceo sono subito pronti a ricordarti che la carta non tradisce mai…)

Le tue abitudini di lettura sono cambiate nel tempo? Quali sono stati i cambiamenti più significativi?

I libri: Sono diventata meno bulimica. Nella nostra libreria sono tanti i segnalibri che fanno capolino fra le pagine, ora leggo meno ma vado più al fondo.

Gli spartiti: il cambiamento è sicuramente a livello mentale. Le abitudini di lettura dello spartito sono sempre una ricerca della perfezione che non arriverà mai. Ora sono meno efficiente di un tempo, sono più lenta a imparare, ma mi sento anche meno inadeguata per questo, arrivo fino a dove riesco e soffro meno di senso di inferiorità. Di fatto me la godo di più, d’altronde faccio musica, non operazioni a cuore aperto.

Organizzi in qualche modo il tempo che dedichi alla lettura?

Ovviamente per la lettura dei libri no, per la musica un tempo dedicavo ogni pomeriggio almeno quattro ore di studio. Ora mi ci butto appena c’è silenzio e solitudine in casa.

Come decidi quali parti di un testo meritano una lettura approfondita e quali una lettura più veloce?

In base alla difficoltà tecnica: ci sono dei punti ritmicamente, armonicamente e melodicamente complessi, nei quali magari cantano nello stesso momento più persone parti differenti. Sicuramente quei passaggi richiedono più tempo.

Però bisogna trovare un compromesso, perché anche le parti semplici, quelle che funzionano già ad una prima lettura, in realtà richiedono una cura specifica, magari di lavoro più sul testo che sulla parte suonata.

Ci sono differenze tra il tuo modo di leggere per lavoro o per piacere? Ci sono casi in cui si influenzano a vicenda?

Per quanto riguarda gli spartiti è difficile liberarsi della disciplina imposta da una vita di studio; è difficile – perlomeno per me – leggere per piacere senza ricadere nell’autocorrezione continua. Riesco a farlo solo quando leggo musica vocale, cioè quando mi capita di cantare per diletto in coro. I due modi si influenzano sì, perché quando riesco a recuperare quella leggerezza anche il mio modo di affrontare il lavoro poi ne risente positivamente.

Come ti comporti quando devi affrontare una grande quantità di materiale da leggere?

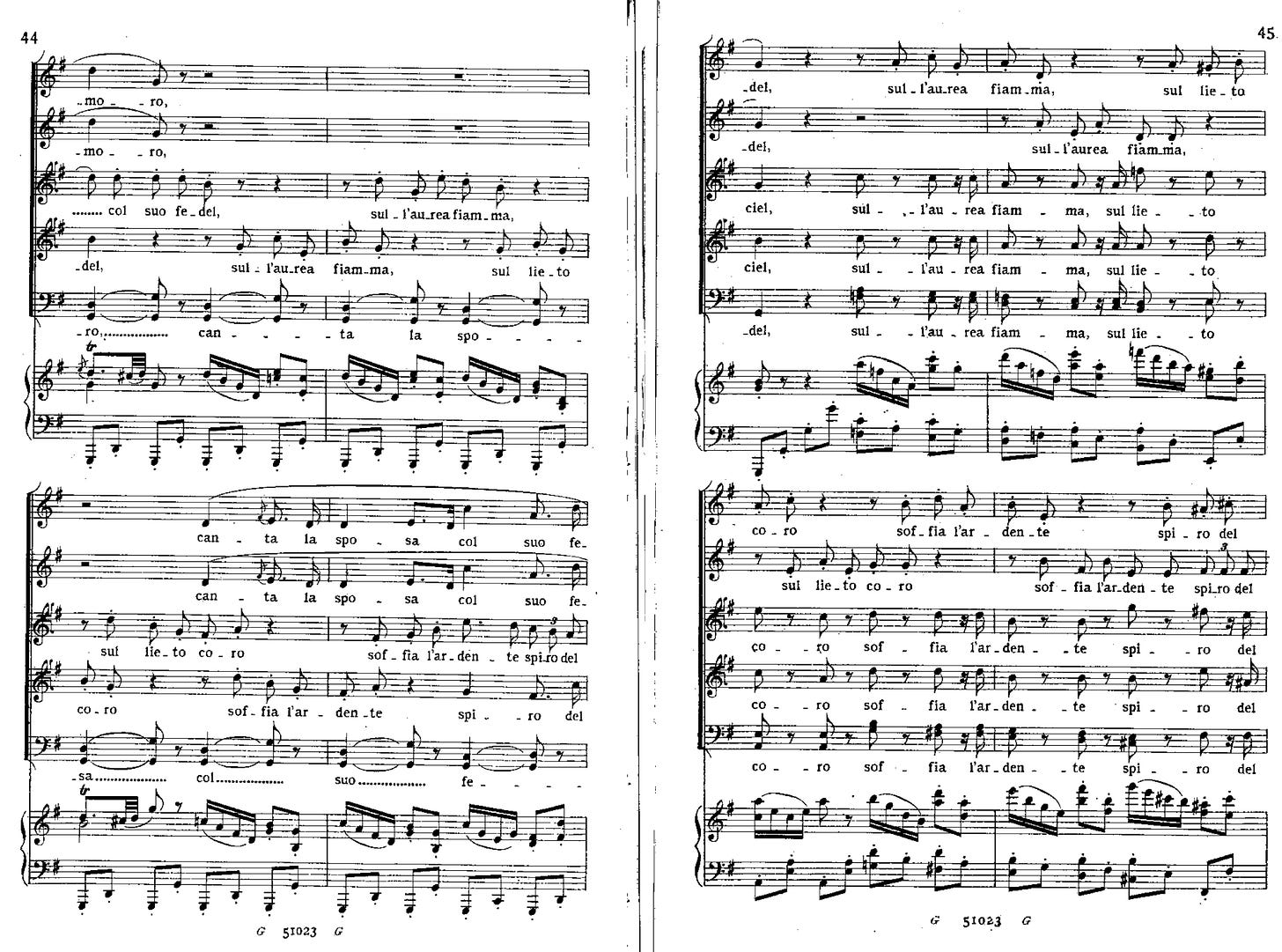

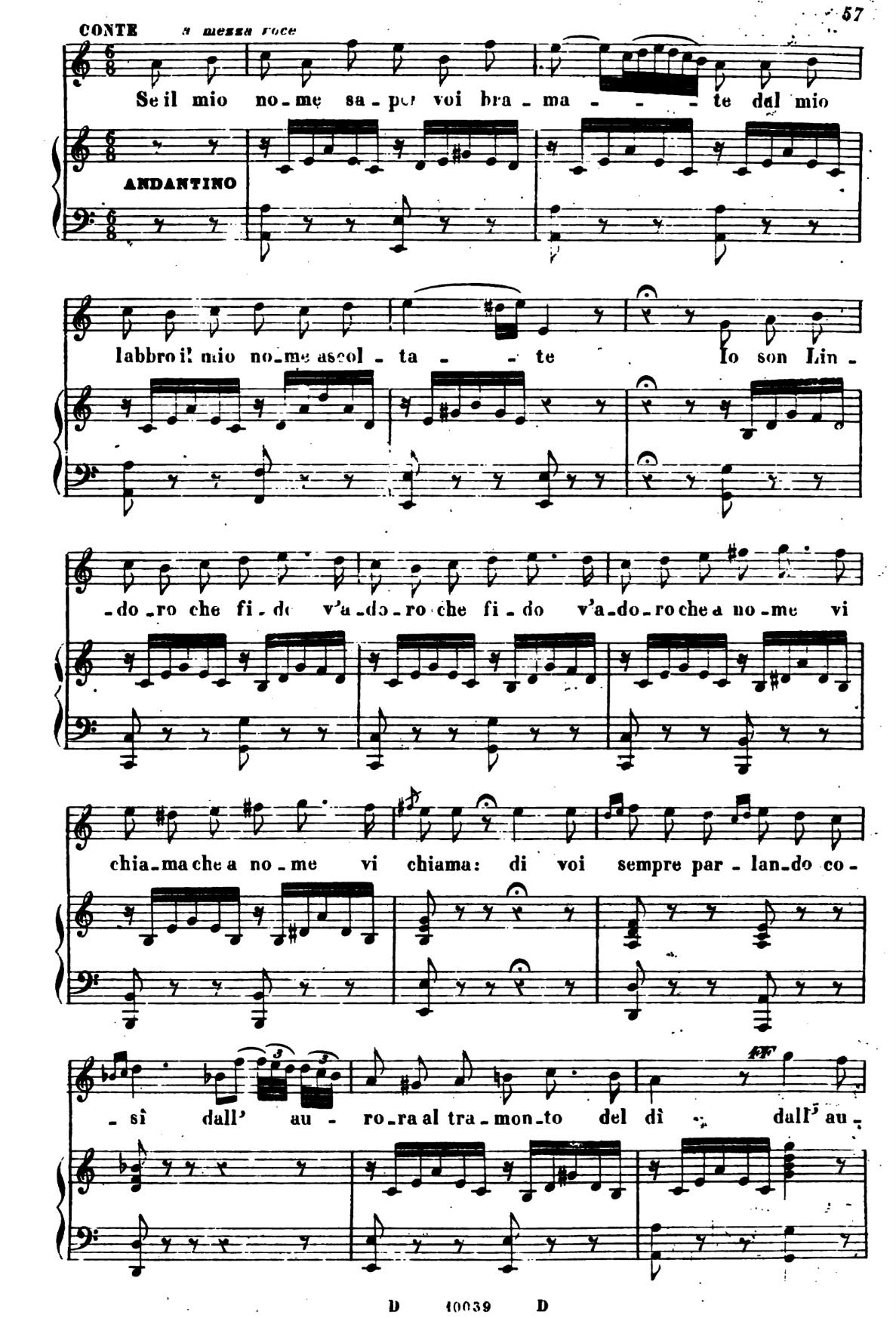

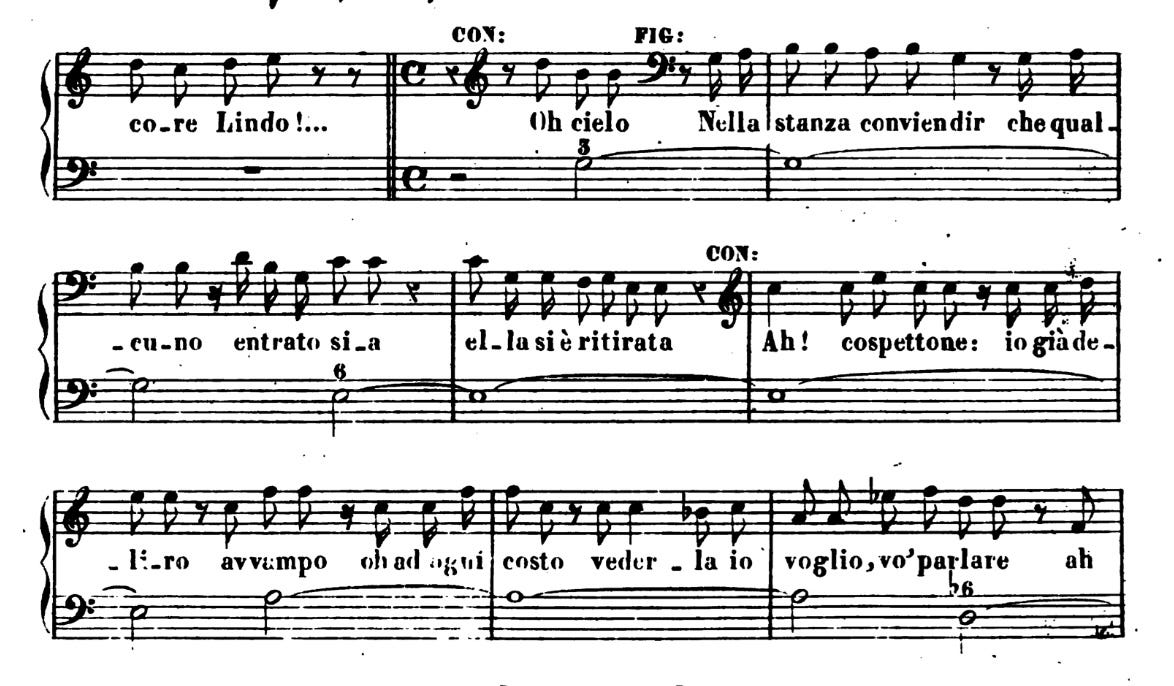

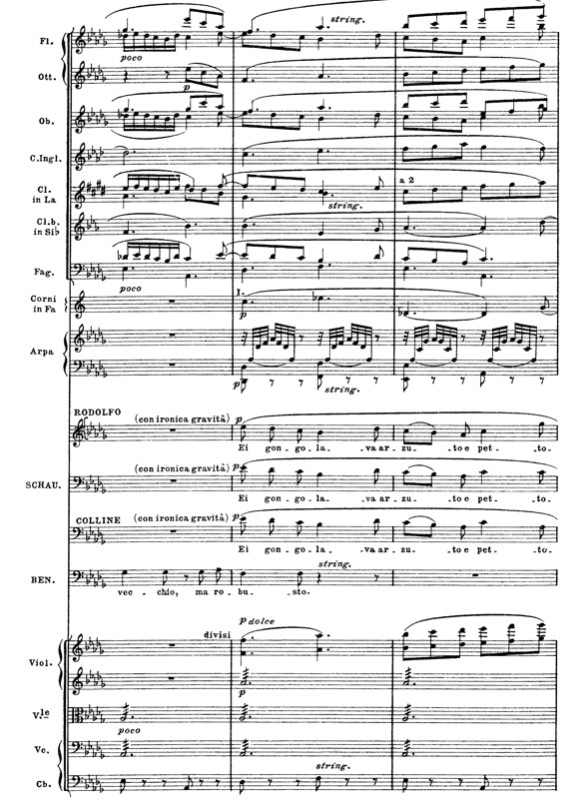

Il mestiere di maestro collaboratore è caratterizzato proprio dal lavoro su grandi quantità di materiale. Un’opera può durare tre, quattro, cinque ore, con spartiti anche di 350 pagine. Preciso che quello che leggiamo è una riduzione pianistica della partitura d’orchestra. Vuol dire che bisogna studiare uno spartito non come fosse uno studio di Chopin, cioè in modo squisitamente pianistico, ma con l’intento di rendere l’idea del suono di un’orchestra. Di conseguenza il tipo di studio deve essere approfondito ma anche pratico, tenendo sempre a mente che il nostro ruolo è di supporto, i protagonisti non siamo noi, noi lavoriamo nell’ombra, i protagonisti sono i cantanti sul palco e ci mettono la faccia!

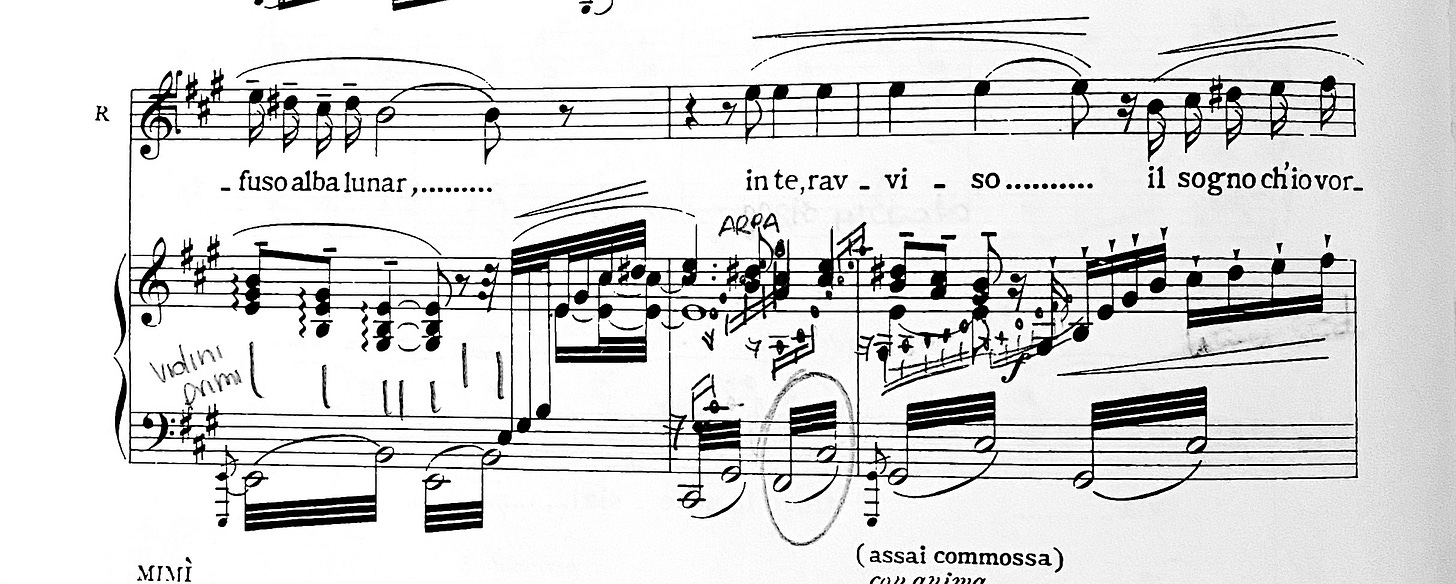

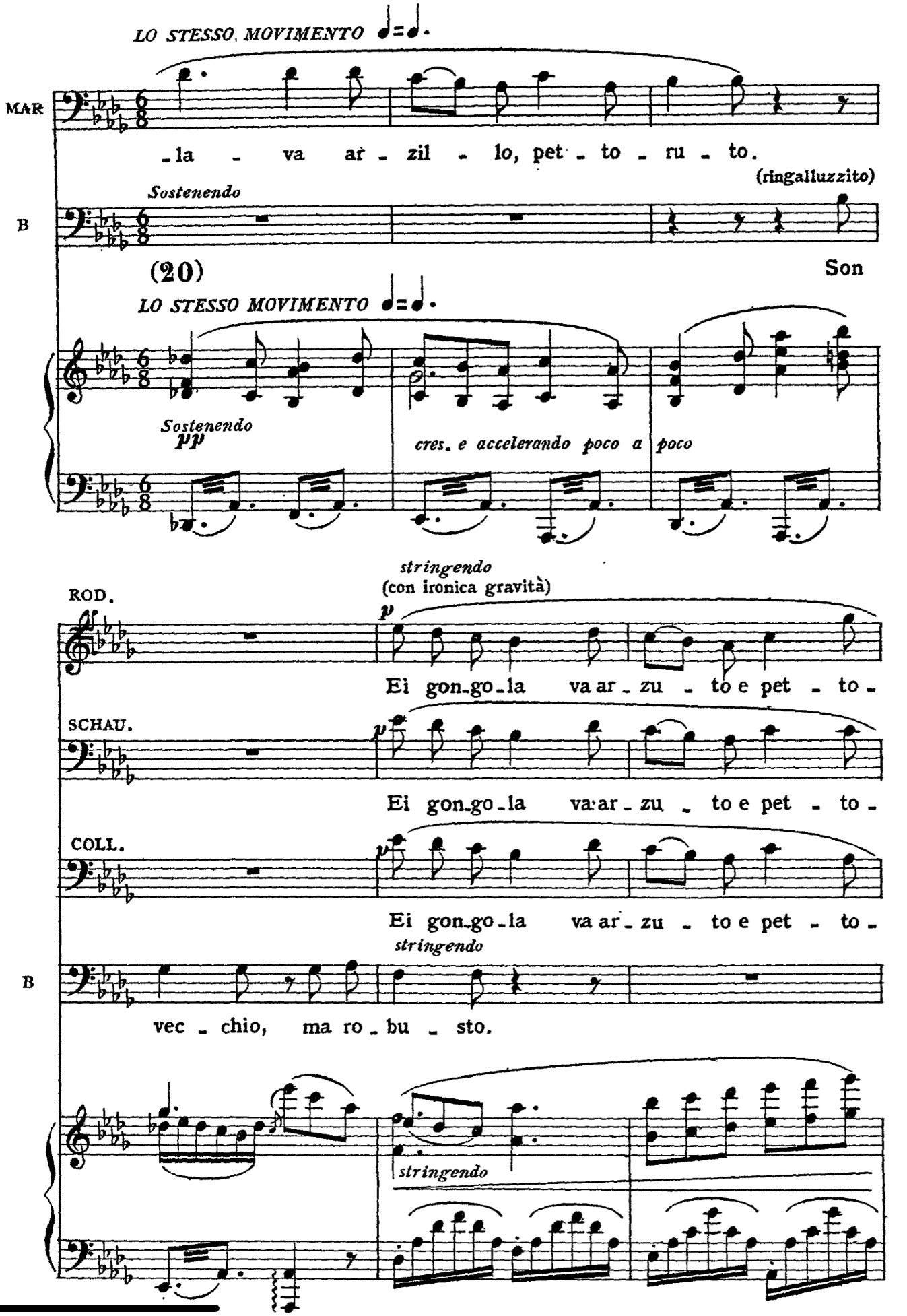

Nelle due immagini precedenti vediamo la stessa parte in versione riduzione pianistica e in versione partitura. Quello che fa il pianoforte è il riassunto di un’orchestra intera! (Archi, fiati, ecc.)

Affronto la questione cercando di dividere lo studio in sezioni (per esempio fare un atto per volta, o concentrarmi su tre, quattro brani di un atto), dare una prima lettura veloce e vedere dove sono le maggiori difficoltà, tralasciare le parti che funzionano da subito per poi tornare sui punti incriminati e focalizzarmi su quelli.

Tutto considerato, a seconda della difficoltà, per tre ore di musica mi ci può volere da un mese di studio in su. (Donizetti anche meno, ma con Wagner o Richard Strauss bisogna prendersi decisamente più di un mese di tempo.)

Prendi appunti mentre leggi? Usi strategie o tecniche per organizzare, memorizzare e ritrovare le informazioni importanti?

Mentre leggo prendo una marea di appunti: quello che nella riduzione manca ma si sente in orchestra, oppure quello che serve per ritornare su quel passaggio più in serenità, quindi diteggiature, dinamiche, indicazioni di tempo. A volte inviti all’attenzione più o meno gentili.

Raccontami di due libri: quello che hai sul comodino e quello che consigli a tutti di leggere.

Non si vive di sola musica, anche perché essendoci immersi costantemente poi si sente il bisogno di ossigenarsi con altri interessi. La genitrice incasinata alla ricerca di risposte filosofiche che è in me ha sul comodino due libri: Esserci. Come la presenza dei genitori influisce sullo sviluppo dei bambini di Daniel J.Siegel e Io sono, tu sei di Edoardo Boncinelli.

La musicista che è in me invece consiglia due libri: Il resto è rumore di Alex Ross, che ha il dono di raccontare la musica del ventesimo secolo in modo avvincente, e il mitico Manuale di sopravvivenza per il musicista classico di Alessandro Zignani, perché non bisogna mai prendersi troppo sul serio, solo un pochino.

Era una bella intervista? Condividila: lo apprezzo molto!

Che bello e inaspettato il titolo del primo consiglio di lettura 🤗

Ma che meraviglia. Grazie! È davvero un numero sorprendente. E che professione pazzesca!